Das 200. Jubiläumsjahres wurde gekrönt mit einer großartigen Aufführung von Leonard Bernsteins Mass. Die Tonhalle Düsseldorf veröffentlichte aus diesem Anlass ein Interview mit Bernstein, das wir hier festhalten wollen:

„Lasst uns beten.“

Mit ›Mass‹ schuf Bernstein ein grenzenloses Tohuwabohu aus Oper, Soul und Musical, aus Chören, Orchester, Band und Sampler, vor allem aber aus Glauben und Zweifel. Was hat er sich bloß dabei gedacht? Ein Interview mit dem Maestro persönlich.

Das Interview erschien 1972 in der Zeitschrift High Fidelity und wurde für uns von Angela Holtkamp neu übersetzt.

Was hat Sie dazu veranlasst, ›Mass‹ zu komponieren, und wie entwickelte sich der ungewöhnliche formale Aufbau?

Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß kaum wo ich anfangen soll. Ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt eine Art Gottesdienst zu komponieren, und ich dachte über ökumenische Gottesdienste nach, die Elemente aus verschiedenen Religionen und Sekten, aus alten oder indigenen Glauben kombinieren könnten. Ich hatte die zündende Idee aber erst, als mich Jacqueline Onassis fragte, ob ich ein Stück für ihren verstorbenen Ehemann schreiben würde. Ich nehme an, einer der Gründe, warum die katholische Messe als Leitfaden diente, muss, – vielleicht unbewusst –, etwas mit den Kennedys zu tun haben. Abgesehen davon hatte ich immer ein tiefes Interesse am Katholizismus in all seinen Aspekten, seinen Ähnlichkeiten und Unterschieden zum Judentum sowie zu anderen Religionen. Zudem ist die Messe an sich auch ein äußerst dramatisches Ereignis – sie erinnert sogar an ein Theaterstück. Während der Amtszeit von Papst Johannes XXIII. begann ich mich besonders für den Katholizismus zu interessieren, als es wirklich schien, dass die Katholische Kirche die Anführung bestimmter Bewegungen übernahm: für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und all die Dinge, von denen wir träumen, die wir anstreben und von denen wir nie ganz wissen, wie wir sie erreichen können. Die Amtszeit von Papst Johannes XXIII. war zu kurz, aber sie hinterließ ein Zeichen, das von anderen katholischen Gruppen auf vielfältige Weise weitergetragen wurde – man hatte das Gefühl, dass sich unter den katholischen Klerikern eine neue Vitalität zu regen begann.

„Das Ringen mit und um Gott ist eine altehrwürdige jüdische Tradition, die auf der Vertrautheit mit Gott beruht.“

Das Alte Testament scheint aber auch einen großen Einfluss auf ›Mass‹ genommen zu haben – die Befragung, sogar das Hinterfragen Gottes, das man so in der katholischen Lehre niemals findet.

Mehrere Leute haben mir gesagt, dass sie dachten, ›Mass‹ sei eine ›jüdische‹ Arbeit und ich weiß, was sie meinen. Das Ringen mit und um Gott ist eine altehrwürdige jüdische Tradition, die auf der Vertrautheit mit Gott beruht, die die Juden immer empfunden haben, insbesondere in der Diaspora, im Exil, im Ghetto-Leben – denn das war alles, was sie hatten. Ohne ein echtes irdisches Leben drehte sich ihre Existenz um Religion und religiöse Bräuche; und das Zentrum von all dem war natürlich Gott. Ich kann mir zum Beispiel Menschen im russischen oder polnischen Ghetto vorstellen, die sich zu Recht nicht als Bürger Russlands oder Polens angesehen haben und die Gott als die einzige wirkliche Autorität empfunden haben. Diese Empfindung muss eine besondere Beziehung zu Gott geschaffen haben; die Art von Ich-Du-Beziehung, über die Martin Buber spricht. Ich denke, das ist typisch jüdisch und geht vielleicht, wie Sie sagen, in seiner Qualität auf das Alte Testament zurück. Es gibt eine Menge persönlicher Fragen an Gott – sogar Widerspruch: all diese widerstrebenden Propheten, die sagten: »Oh! Aber warum ich? Ich stottere« oder »Ich bin schüchtern; ich bin kein Anführer. Warum werde ich ausgewählt?«

Haben Sie bewusst dem Werk eine alttestamentarische Essenz hinzugefügt? Haben Sie deshalb keine konventionelle Messe mit lateinischem Text geschrieben?

Ich würde nicht sagen, dass das der Grund ist. Erstens hatte ich weder den Anspruch, eine lateinische Messe zu schreiben, noch habe ich ein streng religiöses Werk erwogen, obwohl sich ›Mass‹ gewissermaßen genauso als religiös erwies wie meine ›Kaddish-Symphonie‹, nur dass ›Mass‹ ein Theaterwerk ist. Sehen Sie, was ich unter dem Unterschied verstehe? Ich betrachte sowohl ›Kaddish‹ als auch ›Mass‹ als hauptsächlich rein religiöse Aussagen, aber nicht als Werke, die im Zusammenhang organisierter Religion ausgeführt werden müssen, d. h. in einem Haus der Anbetung oder bei religiösen Anlässen. „Ich habe das Gefühl, dass es eine Arbeit ist, die ich mein ganzes Leben lang geschrieben habe.“

Würden Sie sagen, dass die Musik der Mass ein Plateau oder eine Zusammenfassung Ihrer bisherigen kompositorischen Arbeit darstellt?

Ich glaube schon. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es eine Arbeit ist, die ich mein ganzes Leben lang geschrieben habe. Aber in gewisser Weise trifft dies auf die neueste Arbeit eines jeden zu, wenn es sich um eine große handelt. Ich meine, man könnte leicht erkennen, dass Beethovens Opus 101 eine Zusammenfassung von allem ist, was er bis zu diesem Punkt geschrieben hat, und das gleiche gilt für Opus 102.

Es gibt so viele verschiedene Musikstile in ›Mass‹. Hat Ihnen dieses Nebeneinander im Verlauf der Arbeit Probleme bereitet?

Als ich an ›Mass‹ arbeitete, habe ich mir gelegentlich Sorgen gemacht, dass der Eklektizismus des Werkes es torpedieren könnte. In der Tat erinnere ich mich an einen Tag, an dem ich die ersten fünf Minuten gespielt habe und dachte: »Guter Gott! Es gibt so viele verschiedene Richtungen. Habe ich das Stück zerstört, bevor es begonnen hat, in den ersten fünf Minuten?« Und doch wusste ich, dass der Eklektizismus das Wesentliche an der Arbeit war; Es musste so sein. Aber es musste sehr sorgfältig gehandhabt werden, damit der Eklektizismus positiv wahrgenommen und nicht negativ, als Pastiche, aufgefasst wird. Und weil ich die stilistische Vielfalt so bewusst angewandt habe, kann ich die Arbeit nicht beurteilen; ich bin viel zu nah dran, um zu wissen, ob die ›Mass‹ ein gutes oder ein schlechtes Stück ist. Alles, was ich beurteilen kann, sind die Reaktionen darauf, d. h. die Reaktionen des Publikums und der Darsteller. Schon während der Probe, noch bevor wir es vor Publikum aufführten, wusste ich, dass der Eklektizismus funktioniert. Es ist eine Frage des Timings, das sehr schwierig ist und bestimmte Schlüsselmomente zum Laufen bringen. Wenn sie nicht funktionieren, funktionieren weder die nächsten fünf Minuten noch die nächsten Stunden. Mit ›Schlüsselmomenten‹ meine ich die Momente, in denen ein Schockgefühl entsteht, in dem der Eklektizismus am deutlichsten ist. Jemand sagte mir, dass die Mass für ihn zwei Stunden lang andauernde Schocks war. Momente, die immer überraschend waren und auch nach einer Weile nicht vorhersehbar wurden: »Oh, ja, ich weiß, was er jetzt tun wird;

Jetzt wird er die Richtung ändern und wird mich auf vorhersehbare Weise überraschen.« Aber eigentlich habe ich diese ›Überraschungen‹ nie wegen ihres schockierenden Wertes benutzt. Sie kamen alle von irgendwo sehr tief. Und das ist meiner Meinung nach die Essenz des Eklektizismus der Arbeit.

„Ich habe gelesen, dass er alles von Jedermann bis zu Christus selbst ist.“

Können Sie uns sagen, wer der Zelebrant ist?

Nein, das ich kann nicht. Tatsächlich bin ich an diesem Punkt so verwirrt, von all dem, was ich über ihn lese, dass ich nicht mehr wirklich weiß, was ich vorhatte. Ich habe gelesen, dass er alles von Jedermann bis zu Christus selbst ist, von einfach ›einem Priester‹ zu einem Vertreter der Jugend. Ich denke, ich kann sagen, für was ich ihn ursprünglich hielt. Ich habe ihn nie als einen ›Charakter‹ betrachtet, der Zelebrant war für mich immer das Element in Person, ohne das man nicht leben kann, ohne das man nicht den Tag überstehen, keinen Fuß vor den anderen setzen kann. Er repräsentiert die Qualität, die einen auffordert weiterzuleben. Ich vermute, dass man dies teilweise mit dem Wort ›Glaube‹ definieren kann, teilweise mit dem Wort ›Hoffnung‹, teilweise mit dem Wort ›Erwartung‹. Und aufgrund der verschiedenen Dinge, die dieses Element oder dieser Charakter oder wie auch immer Sie ihn nennen wollen, erfährt, wird er nutzlos – er wird zerstört. Was einfach bedeutet, dass die Menschen das Ding in sich zerstört haben, auf dem ihr Lebensgefühl und ihre Fähigkeit im positiven Sinne zu leben beruht. Deswegen wird das gesamte Ensemble auf der Bühne buchstäblich immobilisiert und erstarrt. Dort sitzen 160 Menschen, von denen keiner atmen, sich bewegen oder den nächsten Schritt im Leben machen kann, aufgrund des Bruchs, der aufgetreten ist. Es ist ein Bruch vieler Dinge; der Gefäße, der Psyche dieses Quasi-Charakters und des Glaubens selbst erfolgt. An diesem Punkt muss jeder sehr, sehr tief in sich schauen, um genau das zu finden, was er zerstört hat.

Was heilt sie schließlich?

Der Akt, es in sich selbst zu finden. Mit anderen Worten, man kann keine Beziehung zu einer anderen Person haben, es sei denn, man hat eine Beziehung zu sich selbst und mit diesem undefinierbaren ›göttlichen‹ Element, über das wir gesprochen haben – die Eigenschaft, die der Zelebrant besaß, bevor er priesterlich wurde, prächtig gekleidet, kraftvoll. Mit anderen Worten, er muss es auf der einfachsten Ebene wiederentdecken. Nachdem man es wiederentdeckt hat, kann man einen Muskel bewegen, das Blut beginnt wieder zu fließen, man kann wieder atmen; und wenn man dazu in der Lage ist, kann man sich zu jemandem hinbewegen, ihn erreichen, seine Hand nehmen und eine Beziehung herstellen. Man kann sich dann mit mehreren Menschen und letztendlich wieder mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Aber die Hauptsache ist, dass es in einem selbst beginnen muss. Es darf nicht durch Exteriorisation geschehen. Das alles passiert während dieser gelähmten Stille. Es ist eine der größten Anstrengungen, die man unternehmen kann. Mir fällt im Theater nichts ein, was dem ähnlich ist: diese unerträgliche, scheinbar endlose Stille, in der sich niemand mehr auf der Bühne oder im Publikum bewegen oder atmen kann, bis der erste Flötenton erklingt. „Und oft lesen sie sich nicht einmal wie Rezensionen: Sie waren wie Dankesgebete.“

Die Resonanz auf ›Mass‹ ging von außergewöhnlichem Lob bis hin zu kritischem Spott. Haben Sie so eine intensive Reaktion erwartet?

Es war eine Überraschung – die Intensität, wie Sie sagen, sowie die Reichweite. Tatsächlich waren die negativen Reaktionen äußerst gering und kamen von einem halben Dutzend Kritikern in New York. Aber wenn man ›Il Messagero‹ aus Rom, die ›Neue Züricher Zeitung‹ oder die ›Mannheimer Zeitung‹, die Londoner ›Times‹ oder Zeitungen aus Chicago, Houston oder anderswo liest, waren die Kritiken mehr als positiv. Und oft lesen sie sich nicht einmal wie Rezensionen: Sie waren wie Dankesgebete, voller Dankbarkeit und tiefer Wertschätzung. Mir wurden Kopien von Predigten geschickt, in denen darüber gepredigt wurde, was wirklich bemerkenswert ist. Die heftigsten Reaktionen kamen von Katholiken. Meine große Sorge war, Katholiken möglicherweise zu beleidigen – das war das letzte, was ich tun wollte, vor allem, da die Kennedy-Familie stark involviert war. Aber weit davon entfernt, beleidigt zu sein, waren sie zutiefst bewegt. Tatsächlich kamen Senator und Mrs. Kennedy regelmäßig zu Proben und Vorpremieren; ich weiß nicht, wie oft sie es gesehen haben, und jedes Mal waren sie mehr und mehr berührt. Priester sind nach Aufführungen zu mir gekommen und haben Dinge gesagt, die mich so bewegt haben, dass es mir unangenehm ist, sie zu wiederholen. Es gab einige negative Kritiken: »Sie haben unsere heilige Messe entweiht« und so weiter. Aber das waren zu meiner Überraschung sehr, sehr wenige. Ich hatte vor allem von bestimmten, streng dogmatischen Katholiken diese Reaktion erwartet, sogar Streikposten und ich weiß nicht was. Aber so etwas ist nicht passiert. Wenn Sie das ›Commonweal‹ oder andere wichtige katholische Publikationen lesen, gab es hauptsächlich einfühlsame Wertschätzungen des Werkes. Dies gilt nicht nur für Kirchenväter und Jesuiten, sondern auch für Nonnen und protestantische Minister, Bischöfe und Rabbiner. Ich war gerührt von der Reaktion der Religionsgemeinschaft – der gesamten Religionsgemeinschaft. Und es herrschte eine Atmosphäre, die mich in dem Sinne überraschte, dass auch das Publikum diese Reaktion zu haben schien. Mit anderen Worten, wenn sie draußen auf mich gewartet haben, hieß es nicht ›Glückwünsche‹ oder ›Bravo, Maestro‹ oder irgendetwas übliches, sondern ›Danke‹; und es gab meistens eine Umarmung und keinen Handschlag.

Die schiere Größe von ›Mass‹, besonders in der Kennedy Center-Produktion, wurde hervorgehoben. Wie stellen Sie sich zukünftige Produktionen vor?

Ich bin nicht unbedingt überzeugt, dass die richtigen Dimensionen der ›Mass‹ zwangsläufig die Beteiligung von mehr als zweihundert Menschen benötigen. Bei dieser Produktion war es so, weil das Haus, dem wir es gewidmet hatten, zufällig ein Opernhaus war, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es sich um ein Werk handelt, das in ein Opernhaus gehört. Ich hatte keine Zeit, wirklich objektiv darüber nachzudenken, aber mein Instinkt sagt mir, dass es eine Arbeit ist, die in verschiedenen Dimensionen funktionieren kann. Ich kann es mir mit vier oder mit achtzig Musikern vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es in einer Schulaula aufgeführt werden kann, genauso wie an einem normalen Theater. Dies würde natürlich eine neue Orchestrierung und eine gewisse Neukonzeption erfordern.

„Einige von ihnen haben offen geweint.“

Wie haben die Darsteller auf ihre Rollen reagiert?

Eine der großartigsten Erlebnisse von ›Mass‹ war für mich zu sehen, wie die Bühnenmusiker Tag für Tag immer mehr in die Arbeit einbezogen wurden. Zum Beispiel während der Meditationen, wenn der Zelebrant sagt: »Lasst uns beten« und die Musiker im Orchestergraben die Meditation spielten, war es äußerst bewegend, den Bühnenmusikern zuzusehen. Einige von ihnen haben offen geweint. Sie wurden nie angewiesen, körperliche Haltungen des Gebets oder der Meditation einzunehmen. Sie waren sich selbst überlassen, und was passierte, war außergewöhnlich. Dies galt für das gesamte Ensemble. Ich habe im Theater noch nie solche Liebesbekundungen unter so vielen Menschen gesehen, die 24 Stunden am Tag und über einen Zeitraum von Wochen zusammengearbeitet haben. Sie kennen bestimmt die Reibungen, die unter solchen Umständen normalerweise auftreten. So etwas gab es noch nie. Die Zuneigung, Geduld und Hingabe zueinander und an die Arbeit nahmen ständig zu – ein Gefühl der Liebe, das die gesamte Atmosphäre durchdrang. In gewisser Weise nahmen sie das Ding in Besitz; es wurde mir entwendet und sie machten es zu ihrem Stück. Ich weiß, dass alles sehr sentimental klingt, und die Art des liebevollen Miteinanders wurde wieder von der zynischen Presse beschmutzt und entweiht, da sie nicht wussten, was wirklich vor sich ging. Es war eine Art Liebe, und es ist sehr schwer für manche Leute, so etwas zu verstehen. Das ist so besonders für die Presseleute, die eher an Fälschungen, Show-Business-Taktiken oder was auch immer glauben wollen. Das ist leider eine Reflexion ihrer Gefühle oder ihres Mangels an Gefühlen. Wenn sie mit irgendjemandem sprechen würden, der an der Aufführung beteiligt gewesen ist, einem Streicher oder Percussionisten, einem Chormitglied oder einem Knaben-Chormitglied, ganz zu schweigen von den Hauptdarstellern und Tänzern, würden sie, glaube ich, herausfinden, dass sie falsch liegen.

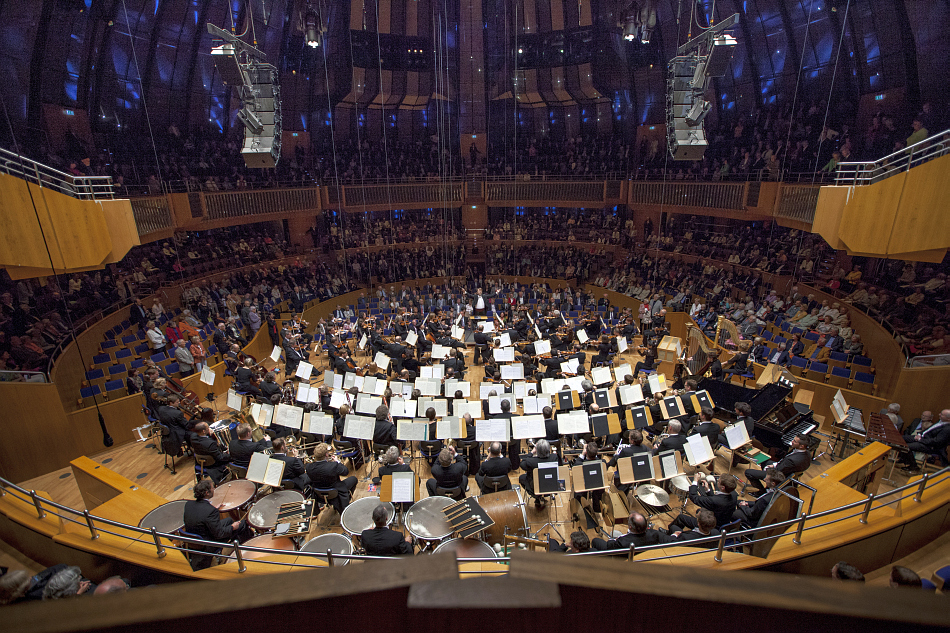

Bild: 2018 MusikVereint - Mass: Sykes, Jubilant in der Düsseldorfer Aufführung im Dezember 2018